Cos’è la musica, alle porte del 2026? I wrapped di Spotify, i numeri da record, i concerti sold out, i talent show, Sanremo; il minimo comune denominatore sono loro: i soldi. Ma non è sempre stato così. Agli albori delle prime società, prima dell’avvento del music business, la musica era libera e risuonava nelle piazze, nei riti collettivi, nelle voci di chi cantava storie per il popolo. Poi qualcosa si è rotto; o forse, semplicemente, qualcuno l’ha comprata.

L’arte sonora è prerogativa dell’umanità – ma non montiamoci la testa, molti coinquilini “animali non umani” condividono questa stessa attitudine – e si è evoluta seguendo le diverse fasi della civiltà. Tramandata di generazione in generazione, ha mantenuto intatta la sua radice: è da sempre la custode della tradizione orale.

Sin dai riti sciamanici delle comunità preistoriche, la musica è stata un veicolo di connessione con una dimensione ultraterrena e parte fondante delle cerimonie religiose di tutte le civiltà successive. Parallelamente, riflettendo il perpetuo dualismo umano tra il sacro e il profano, venne da subito impiegata come intrattenimento sociale, espletando un ruolo di condivisione collettiva. Nel Medioevo, i giullari (e le giullaresse) fungevano da tramite tra cultura alta e popolare, parlando per – e con – il popolo. Erano uomini e donne che vivevano alla giornata, esercitando le loro variegate doti artistiche: chi parodizzava avvenimenti storici; chi danzava rappresentando miti e leggende; chi incantava il pubblico – o lo raggirava, a seconda del caso – con la giocoleria; e chi cantava storie avventurose, con l’ausilio della musica.

Questo idillio anarchico durò poco. Nel Rinascimento, infatti, i facoltosi signorotti delle corti addomesticarono i giullari, che divennero menestrelli – letteralmente “servi di casa” –, in cambio della prospettiva di una vita più agiata. Si creò, dunque, una scissione tra la musica filtrata dal mecenatismo e quella libera: mentre nelle corti si cantavano le gesta dei cavalieri alle prese con l’amore cortese; i cantastorie nelle piazze continuarono a portare una visione più realistica e caustica, mantenendosi profondamente radicati nella comunità locale. Ricorda qualcosa, vero?

Potremmo dire che i superstiti di queste figure, così libere e ispirate, siano oggi le persone che fanno musica alternativa e rifiutano l’omologazione delle tematiche, raccontando dinamiche legate alle sottoculture e alle minoranze. I cosiddetti “artistə indipendenti”.

Partiamo da un assunto: la musica è in grado di unire un gruppo di persone che condividono una stessa matrice culturale. Per questo motivo, minoranze in diversi ambiti sociali l’hanno utilizzata come strumento di rivendicazione e denuncia: a partire dal blues per la comunità afroamericana; il glam pop per quella queer; e poi il reggae, il punk, il grunge. Questa preziosità espressiva è stata dapprima contrastata e in seguito accolta con interessato entusiasmo dal music business – come dice il proverbio latino: “Se non puoi batterli, unisciti a loro” – o perlomeno, questa è l’immagine che si è tentato di diffondere. Sarebbe a dir poco ingenuo non nutrire dubbi critici in merito all’ipocrisia perpetrata sul piano degli interventi a favore dell’inclusività. I dati parlano chiaro e dimostrano che gli atteggiamenti discriminatori nel mercato discografico vengono ancora normalizzati, e le denunce fortemente scoraggiate dalla fondata paura di vedersi precludere l’accesso.

Certamente, oggi, i comportamenti non inclusivi avvengono in maniera più implicita; ma resta il fatto che, addolciti da una comunicazione più attenta e da slogan catchy – che si sono guadagnati l’appellativo di pink-washing, rainbow-washing e così via –, la prevaricazione e le molestie sono all’ordine del giorno a vari livelli professionali. A prescindere dalle reali capacità artistiche, infatti, una donna dovrà combattere contro un’impostazione patriarcale; una persona razializzata verrà messa in secondo piano rispetto ai pregiudizi sul colore della sua pelle; una persona queer incontrerà ostacoli legati alla propria identità di genere o preferenza sessuale; e una persona disabile rimarrà interdetta, nel caso in cui non sia in grado di superare autonomamente le barriere sociali e/o architettoniche.

Prendendo il caso meno mainstream della neurodivergenza, è necessario specificare che gli ostacoli appena descritti non sempre rappresentano un’esclusione dal meccanismo. Anzi, diverse teorie neuroscientifiche concordano sul fatto che – nel roster del mercato musicale, e non solo, attuale e passato – la percentuale di “non diagnosticati” sia molto alta. Ad esempio, l’attaccamento autistico verso gli interessi assorbenti può trasformarsi in carburante prezioso per un sistema che ha come obiettivo quello di spremere l’artista il più possibile – con la circonvenzione e la manipolazione sociale, poi, il potere economico passa facilmente nelle mani dell’industria –; ma rappresenta allo stesso tempo un privilegio: non tutti gli interessi assorbenti sono ugualmente spendibili sul mercato e alcune disabilità mentali o fisiche limitano le possibilità in maniera totalizzante. Nell’arte, la neurodivergenza viene spesso mitizzata e fatta passare per eccentricità – genio e sregolatezza – questo finché il talento supera i disagi o le caratteristiche peculiari. Tutto sta nella capacità individuale di gestire i propri tratti e sopperire ai gap relazionali ed esecutivi richiesti. Ciò non toglie che la sensazione di esclusione e alienazione, in molte personalità artistiche, fosse talmente forte da portarle a compiere atti estremi: che dir si voglia, la tragica fine di Kurt Cobain – per citarne uno soltanto – è fortemente legata ai disagi vissuti sin dall’infanzia, esplosi con la notorietà, impossibili da risanare persino con l’idolatria scatenata da un successo globale.

Ecco, coniugate ora questo concetto a tutte le discriminazioni sopracitate – e qualunque altra che vi venga in mente –. Il sunto è lo stesso: non esiste alcuna regolamentazione o processo interno che sollevi l’individuo dal dover sopravvivere a sue spese in un ambiente discriminante. Senza dimenticare il famigerato classismo che, in un mondo a gestione capitalistica, rimane il parametro più invalidante.

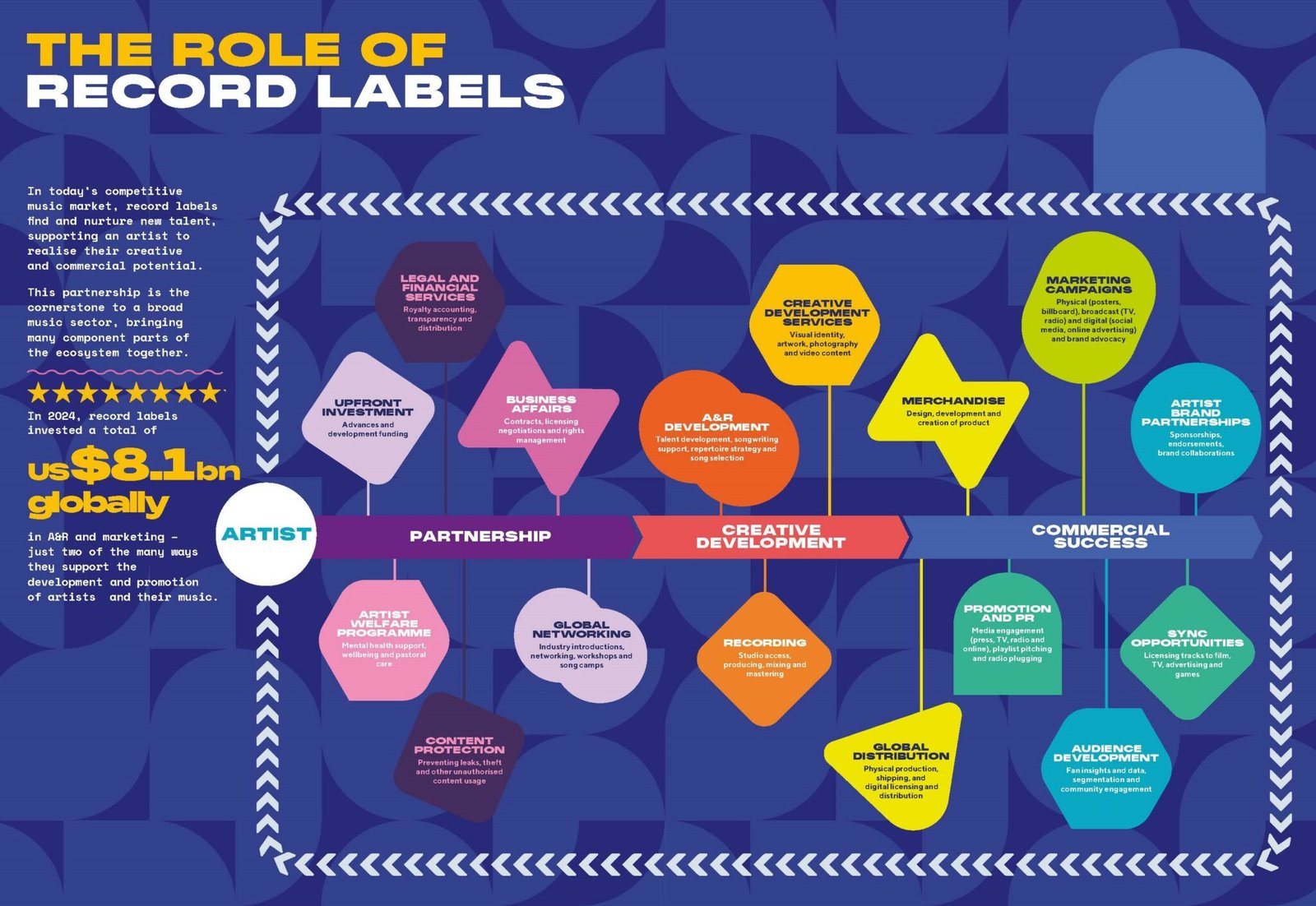

L’immagine precedente mette in luce il netto squilibrio di potere all’interno dell’industria discografica e può darci qualche spunto per ragionare sul perché, in un mercato tanto florido come quello musicale, sovvertire questi veri e propri covi discriminatori è più complesso di quel che sembri: l’artista è un singolo nodo in un sistema di più di quindici attori coinvolti!

Ne emerge che, nonostante la musica nasca come arte libera e alla mercé dei soli bisogni espressivi individuali o collettivi, le dinamiche aziendali interne assumono un ruolo preponderante in questo rapporto. Da un lato, il pubblico avrà la percezione che il prodotto sia unicamente frutto della personalità dell’artista, oscurando il lavoro collettivo svolto da figure tecniche e manageriali e responsabilizzando il personaggio di ogni insuccesso e shitstorm in arrivo; dall’altro, qualunque decisione pubblica sarà ponderata in base al raggiungimento di obiettivi economici occulti, che possano portare profitto all’intera azienda, a discapito della libera creatività.

Ed ecco che il music business, fagocitato dal capitalismo e indissolubilmente legato al marketing, segue pigramente le richieste del mercato, trasformando battaglie di sensibilizzazione in occasioni di guadagno. Nascono quindi playlist che cavalcano i trend più popolari – Equality, Pride Party, The Black Experience – mentre le voci ancora troppo deboli per autodeterminarsi, come quelle delle persone disabili (o con disabilità, a seconda delle preferenze) rimangono escluse.

Ma il punto non sono le playlist di categoria, ben venga ascoltare più cantautrici, artistə queer o persone razializzate – sono assolutamente favorevole alle “quote minoritarie”, dato che il cambiamento sociale è lento e capillare e, nel frattempo, è meglio distribuire un po’ di opportunità in più –, ma cosa si sta facendo di concreto per rendere più accessibile a tutte le minoranze l’accesso all’ingranaggio? Non rimangono comunque relegate in categorie sociali a compartimenti stagni, mentre nel quotidiano si accetta con inerzia la loro discriminazione nelle zone d’ombra?

Rimane sempre una scorciatoia, la più antica di tutte: assoggettare la propria arte e diventare menestrellə.